Atenas ... de las ruinas se levantaron varios edificios...

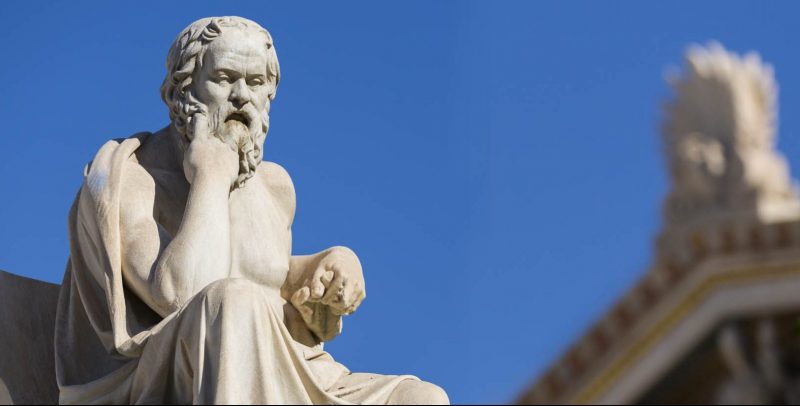

Aquella tarde, la madre de Sofía se fue a visitar a una amiga. En cuanto hubo salido de la casa, Sofía bajó al jardín y se metió en el Callejón, dentro del viejo seto. Allí encontró un paquete grande junto a la caja de galletas. Se apresuró a quitar el papel. ¡En el paquete había una cinta de vídeo! Entró corriendo en casa. ¡Una cinta de video! Eso si que era algo nuevo. ¿Pero cómo podía saber el filósofo que tenían un vídeo? ¿Y qué habría en esa cinta? Sofía metió la cinta en el aparato, y pronto apareció en la pantalla una gran ciudad. No tardó mucho en comprender que se trataba de Atenas, porque la imagen pronto se centró en la Acrópolis. Sofía había visto muchas fotos de las viejas ruinas. Era una imagen viva. Entre las ruinas de los templos se movían montones de turistas con ropa ligera y cámaras colgadas del cuello. ¿Y no había alguien con un cartel? ¡Allí volvía a aparecer! ¿No ponía “Hilde”? Al cabo de un rato, apareció un primer plano de un señor de mediana edad. Era bastante bajito, tenía una barba bien cuidada, y llevaba una boina azul. Miró a la cámara y dijo: –Bienvenida a Atenas, Sofía. Seguramente te habrás dado cuenta de que soy Alberto Knox. Si no ha sido así, sólo repito que se sigue sacando al gran conejo blanco del negro sombrero de copa del universo. Nos encontramos en la Acrópolis. La palabra significa «el castillo de la ciudad» o, en realidad, “ la ciudad sobre la colina”. En esta colina ha vivido gente desde la Edad de Piedra. La razón es, naturalmente, su ubicación tan especial. Era fácil defender este lugar en alto del enemigo. Desde la Acrópolis se tenía, además, buena vista sobre uno de los mejores puertos del Mediterráneo: El Pireo. Conforme Atenas iba creciendo abajo, sobre la llanura, la Acrópolis se iba utilizando como castillo y recinto de templos. En la primera mitad del siglo v a. de C., se libró una cruenta guerra contra los persas, y en el año 480, el rey persa, Jerjes, saqueó Atenas y quemó todos los viejos edificios de madera de la Acrópolis. Al año siguiente, los persas fueron vencidos, y comenzó la Edad de Oro de Atenas, Sofía. La Acrópolis volvió a construirse, mas soberbia y más hermosa que nunca, y ya desde entonces únicamente como recinto de templos. Fue justamente en esa época cuando Sócrates anduvo por calles y plazas, conversando con los atenienses. Así, pudo seguir la reconstrucción de la Acrópolis y la construcción de todos esos maravillosos edificios que vemos aquí. ¡Fíjate qué lugar de obras tuvo que ser! Detrás de mí puedes ver el templo mas grande. Se llama el Partenón o “Morada de la Virgen” y fue levantado en honor a Atenea, que era la diosa patrona de Atenas. Este gran edificio de mármol no tiene una sola línea recta, pues los cuatro lados tienen todos una suave curvatura. Se hizo así para dar mas vida al edificio. Aunque tiene unas dimensiones enormes, no resulta pesado a la vista, debido, como puedes ver, a un engaño óptico. También las columnas se inclinan suavemente hacia dentro, y habrían formado una pirámide de mil quinientos metros si hubieran sido tan altas como para encontrarse en un punto muy por encima del templo. Lo único que había dentro del templo era una estatua de Atenea de doce metros de altura. Debo añadir que el mármol blanco, que estaba pintado de varios colores vivos, se transportaba desde una montaña a dieciséis kilómetros de distancia... Sofía tenía el corazón en la boca. ¿De verdad era su profesor de filosofía el que le hablaba desde la cinta de video? Sólo había podido vislumbrar su silueta una vez en la oscuridad, pero podía muy bien tratarse del mismo hombre que ahora estaba en la Acrópolis. El hombre comenzó a andar por el lateral del templo y la cámara leseguía. Finalmente se acercó al borde de la roca y señaló hacia el paisaje. La cámara enfocó un viejo anfiteatro situado por debajo de la propia meseta de la Acrópolis. –Aquí ves el antiguo teatro de Dionisos – prosiguió el hombre de la boina –. Se trata probablemente del teatro mas antiguo de Europa. Aquí se representaron las obras de los grandes autores de tragedias Esquilo, Sófocles y Eurípides, precisamente en la época de Sócrates. Ya mencioné la tragedia sobre el desdichado Edipo rey. Pues esa tragedia se representó por primera vez aquí. También hacían comedias. El autor de comedias más famoso fue Aristófanes, que, entre otras cosas, escribió una comedia maliciosa sobre el estrafalario Sócrates. En la parte de atrás puedes ver la pared de piedra que servía de fondo a los actores. Esa pared se llamaba skené y ha prestado su nombre a nuestra palabra “escena”. Por cierto, la palabra teatro proviene de una antigua palabra griega que significaba “mirar”. Pero pronto volveremos a los filósofos, Sofía. Demos la vuelta al Partenón y bajemos por la parte de la fachada. El hombrecillo rodeó el gran templo y a su derecha se veían algunos templos mas pequeños. Luego bajó unas escaleras entre altas columnas. Desde la meseta de la Acrópolis subió a un pequeño monte y señaló hacia Atenas. –El monte sobre el que nos encontramos se llama Areópago. Aquí era donde el tribunal supremo de Atenas pronunciaba sus sentencias en casos de asesinato. Muchos siglos más tarde, el apóstol Pablo estuvo aquí hablando de Jesucristo y del cristianismo a los atenienses. Pero a ese discurso ya volveremos más adelante. Abajo, a la izquierda, puedes ver las ruinas de la antigua plaza de Atenas. Excepto el gran templo del dios herrero, Hefesto, sólo quedan ya bloques de mármol. Bajemos... Al instante, volvió a aparecer entre las viejas ruinas. Arriba, en la parte superior de la pantalla de Sofía, se erguía el templo de Atenea sobre la Acrópolis. El profesor de filosofía se había sentado sobre un bloque de mármol. Miro a la cámara y dijo: –Estamos sentados en las afueras de la antigua plaza de Atenas. ¡Triste, verdad! Me refiero a cómo está hoy. Pero aquí hubo, en alguna época, maravillosos templos, palacios de justicia y otros edificios públicos, comercios, una sala de conciertos e incluso un gran gimnasio. Todo, alrededor de la propia plaza, que era un gran rectángulo... En este pequeño recinto, se pusieron los cimientos de toda la civilización europea. Palabras como “política” y “democracia”, “economía” e “historia”, “biología” y “física”, “matemáticas” y “lógica”, “teología” y “filosofía”, “ética” y “psicología”, “teoría” y “método”, “idea” y “sistema”, y muchas, muchas más, proceden de un pequeño pueblo que vivía en torno a esta plaza. Por aquí anduvo Sócrates hablando con la gente. Quizás agarrara a algún esclavo que llevaba un cuenco de aceitunas para hacerle, al pobre hombre, preguntas filosóficas. Porque Sócrates opinaba que un esclavo tenía la misma capacidad de razonar que un noble. Tal vez se encontrara en una vehemente disputa con algún ciudadano, o conversara, en voz baja, con su discípulo Platón. Resulta curioso, ¿verdad? Hablamos todavía de filosofía “socrática” o filosofía “platónica”, pero es muy distinto ser Platón o Sócrates. Claro que le resultaba curioso a Sofía. Pero le parecía, no obstante, igual de curioso que el filosofo le hablara así, de repente, a través de una cinta de vídeo que había sido llevada a su lugar secreto del jardín por un misterioso perro. El filósofo se levantó del bloque de mármol y dijo en voz muy baja: –Inicialmente, había pensado dejarlo aquí, Sofía. Quise mostrarte la Acrópolis y las ruinas de la antigua plaza de Atenas. Pero aún no sé si has entendido lo grandiosos que fueron en la Antigüedad los alrededores de este lugar... de modo que siento la tentación... de continuar un poco más. Naturalmente, es del todo inédito, pero confío en que esto quede entre tú y yo. Bueno, de todas formas, bastará con un rápido vistazo. No dijo nada más, y se quedó mirando fijamente a la cámara durante un buen rato. A continuación, apareció en la pantalla una imagen totalmente distinta. De las ruinas se levantaron varios edificios altos. Como por arte de magia, se habían vuelto a reconstruir todas las ruinas. Sobre el horizonte se veía todavía la Acrópolis, pero ahora, tanto la Acrópolis como los edificios de abajo, en la plaza, eran completamente nuevos. Estaban cubiertos de oro, y pintados con colores diferentes. Por la gran plaza se paseaban personas vestidas con túnicas pintorescas. Algunos llevaban espadas, otros llevaban jarras en la cabeza, y uno de ellos llevaba un rollo de papiro bajo el brazo. Ahora Sofía reconoció al profesor de filosofía. Seguía con su boina azul, pero en estos momentos bestia una túnica amarilla, como las demás personas de la imagen. Fue hacia Sofía, miró a la cámara y dijo: –Ya ves Sofía. Estamos en la Atenas de la Antigüedad. Quería que tú también vinieras, ¿sabes? Estamos en el año 402 a. de C., solamente tres años antes de la muerte de Sócrates. [399 a d Cristo]. Espero que aprecies esta visita tan exclusiva, pues no creas que fue fácil alquilar una videocámara. Sofía se sentía aturdida. ¿Cómo podía ese hombre misterioso estar, de repente, en la Atenas de hace 2. 400 años? ¿Cómo era posible ver una grabación en video de otra época? Naturalmente, Sofía sabía que no había vídeo en la Antigüedad. ¿Podría estar viendo un largometraje? Pero todos los edificios de mármol parecían tan auténticos... Tener que reconstruir toda la antigua plaza de Arenas y toda la Acrópolis sólo para una película resultaría carísimo. Y sería un precio demasiado alto solo para que Sofía aprendiera algo sobre Atenas. El hombre de la boina la volvió a mirar. –¿Ves a aquellos dos hombres bajo las arcadas? Sofía vio a un hombre mayor, con una túnica algo andrajosa. Tenía una barba larga y desarreglada nariz chata, un par de penetrantes ojos azules y mofletes. A su lado, había un hombre joven y hermoso. –Son Sócrates y su joven discípulo Platón. ¿Lo entiendes, Sofía? Verás, ahora los conocerás personalmente. El profesor de filosofía se acercó a los dos hombres que estaban de pie bajo un alto tejado. Levantó la boina y dijo algo que Sofía no entendió. Seguramente era en griego. Pero, al cabo de un instante, miró directamente a la cámara de nuevo y dijo: –Les he contado que eres noruega y que tienes muchas ganas dc conocerlos. Ahora Platón te hará algunas preguntas para que las medites. Pero tenemos que hacerlo antes de que los vigilantes nos descubran. Sofía notó una presión en las sienes, pues ahora se acercaba el joven y miraba directamente a la cámara. –Bienvenida a Atenas, Sofía –dijo con voz suave. Hablaba con mucho acento–. Me llamo Platón, y te voy a proponer cuatro ejercicios: lo primero, debes pensar en cómo un pastelero puede hacer cincuenta pastas completamente iguales. Luego, puedes preguntarte a ti misma por qué todos los caballos son iguales. Y también debes pensar en si el alma de los seres humanos es inmortal. Finalmente, tendrás que decir si los hombres y las mujeres tienen la misma capacidad de razonar. ¡Suerte! De repente, había desaparecido la imagen de la pantalla. Sofía intentó adelantar y rebobinar la cinta, pero había visto todo lo que contenía. Sofía procuraba concentrarse y pensar. Pero en cuanto empezaba a pensar en una cosa, le daba por pensar en otra totalmente diferente, mucho antes de haber acabado de desarrollar el primer pensamiento. Hacia tiempo que sabía que el profesor de filosofía era un hombre muy original. Pero a Sofía le parecía que se pasaba con esos métodos de enseñanza que infringían incluso las leyes de la naturaleza. ¿Eran verdaderamente Sócrates y Platón los que había visto en la pantalla? Claro que no, eso era completamente imposible. Pero tampoco habían sido dibujos animados lo que había visto. Sofía sacó la cinta del aparato y se la llevó arriba, a su habitación. Allí la metió en el armario, con todas las piezas del lego. Pronto se tumbó rendida en la cama, y se durmió. Unas horas más tarde, su madre entró en la habitación. La sacudió suavemente y dijo: –Pero Sofía, ¿qué te pasa? –¿Eh...? –¿Te has acostado vestida? Sofía abrió los ojos a duras penas. –He estado en Atenas – dijo. Y no dijo nada más; se dio la vuelta y continuó durmiendo.

Platón ... una añoranza de regresar a la verdadera morada del alma...

A la mañana siguiente, Sofía se despertó de golpe. Sólo eran poco más de las cinco, pero se sentía tan despejada que se sentó en la cama. ¿Por qué llevaba el vestido puesto? De repente, recordó todo. Sofía se subió a un escabel y miró el estante superior del armario. Pues si, allí estaba la cinta de vídeo. Entonces, no había sido un sueño; al menos, no todo. ¡Pero no podía haber visto a Platón y a Sócrates! Bah, ya no tenía ganas de pensar más en ello. Quizás su madre tuviera razón en que estaba un poco ida últimamente. No consiguió volverse a dormir. quizás debería bajar al Callejón, a ver si el perro había dejado otra carta. Sofía bajó la escalera de puntillas, se puso las zapatillas de deporte, y salió al jardín. Todo estaba maravillosamente luminoso y tranquilo. Los pajarillos cantaban con tanta energía que Sofía estuvo a punto de echarse a reír. Por la hierba se deslizaban las minúsculas gotas de cristal del rocío de la mañana. Un vez más se le ocurrió pensar que el mundo era un increíble milagro. Se notaba humedad dentro del viejo seto. Sofía no vio ningún sobre nuevo del filósofo, pero, de todos modos, secó un tocón muy grande y se sentó. Se acordó de que el Platón del vídeo le había dado unos ejercicios. Primero, algo sobre cómo un pastelero era capaz de hacer cincuenta pastas totalmente iguales.

Sofía tuvo que pensarlo mucho, porque le parecía una verdadera hazaña poder hacer cincuenta pastas iguales. Cuando su madre, alguna que otra vez, hacía una bandeja de rosquillas berlinesas, ninguna salía completamente idéntica a otra. Claro, que no era una pastelera profesional, pues a veces lo hacía sin mucha dedicación. Pero tampoco las pastas que compraban en la tienda eran totalmente iguales entre sí. Cada pasta había sido formada por las manos del pastelero, ¿no? De pronto, se dibujó en la cara de Sofía una astuta sonrisa. Se acordó de una vez en que ella y su padre habían ido al centro, mientras la madre se había quedado en casa, haciendo pastas de navidad. Cuando volvieron, se encontraron con un montón de pastas a la pimienta, con forma de hombrecitos, extendidas por toda la mesa de la cocina. Aunque no eran todas igual de perfectas, sí que eran de alguna manera, totalmente iguales. ¿Y por qué? Naturalmente, porque la madre había utilizado el mismo molde para todas las pastas. Tan satisfecha se sintió Sofía de haberse acordado de las pastas a la pimienta que dio por acabado el primer ejercicio. Cuando un pastelero hace cincuenta pastas completamente iguales es porque utiliza el mismo molde para todas. ¡Y ya está! Luego, el Platón del vídeo había mirado directamente a la cámara, y había preguntado por qué todos los caballos son iguales. Pero eso no era verdad. Sofía diría más bien lo contrario, que no había ningún caballo totalmente idéntico a otro, de la misma manera que no había dos personas completamente iguales. Estuvo a punto de renunciar a solucionar ese ejercicio, pero, de pronto, se acordó de cómo había razonado con las pastas a la pimienta. Al fin y al cabo, tampoco las pastas eran totalmente iguales, algunas eran más gorditas que otras, otras estaban rotas. Y, sin embargo, para todo el mundo estaba claro que, de alguna manera, eran. Quizá, la intención de Platón era preguntar por qué un caballo era un caballo, y no algo entre caballo y cerdo. Porque aunque algunoscaballos fueran pardos como los osos, y otros blancos como los corderos, todos tenían algo en común. Sofía no había visto jamás, por ejemplo, un caballo con seis u ocho patas. ¿Pero no habría querido decir Platón que lo que hace a todos los caballos idénticos es que han sido formados con el mismo molde? Luego, Platón había hecho una pregunta muy importante y muy difícil. Tiene el ser humano un alma inmortal Sofía no se sentía capacitada para contestar a esa pregunta. Sólo sabia que el cuerpo muerto era incinerado o enterrado, y que así no podía tener ningún futuro. Si uno opinaba que el ser humano tenía un alma inmortal, también tenía que pensar que el ser humano está compuesto por dos partes totalmente distintas: un cuerpo, que al cabo de algunos años se agota y se destruye, y un alma, que: opera más o menos independientemente del cuerpo. La abuela había dicho una vez que era sólo el cuerpo el que envejecía. Interiormente, había sido siempre la misma muchacha. Lo de«muchacha»condujo a Sofía a la última pregunta. ¿Los hombres y las mujeres tienen la misma capacidad de razonar? No estaba ella muy segura. Dependía de lo que Platón quisiera decir con«razonar». De pronto, se acordó de algo que había dicho el profesor de filosofía sobre Sócrates. Sócrates había señalado que todos los seres humanos pueden llegar a entender las verdades filosóficas si utilizan su razón. Pensaba, además, que un esclavo tenía la misma capacidad de razonar que un noble para poder solucionar preguntas filosóficas. Sofía estaba convencida de que Sócrates habría dicho que mujeres y hombres tienen la misma capacidad de razonar. Sentada meditando, oyó de repente ruidos en el seto y alguien que respiraba como una máquina de vapor. Al instante, apareció en el callejón el perro amarillo. Llevaba un sobre grande en la boca. ¡Hermes! –exclamó Sofía–. ¡Muchas gracias! El perro dejó caer el sobre en las rodillas de Sofía, que estiró la mano para acariciarle. –Hermes, buen perro –dijo. El perro se tumbó delante de ella y se dejó acariciar. Pero al cabo de unos minutos, se levantó y se dispuso a desaparecer entre el seto por el mismo camino por el que había llegado. Sofía le siguió con e1 sobre amarillo en la mano. El perro se giró un par de veces gruñendo, pero Sofía no se dio por vencida. Encontraría al filósofo aunque tuviera que correr hasta Atenas. El perro apresuró el paso, y pronto se metió por un estrecho sendero. También Sofía aumentó la velocidad, pero cuando había corrido durante un par de minutos, el perro se paro y se puso a ladrar como un perro guardián. Sofía no se dio por vecindad todavía y aprovechó la oportunidad para acercarse aún más. Hermes siguió a toda prisa por el sendero. Sofía tuvo que reconocer finalmente que no era capaz de alcanzarlo. Durante un largo rato se quedó parada escuchando cómo se alejaba. Al final, todo quedo en silencio. Sofía se sentó sobre un tocón delante de un pequeño claro en el bosque. En la mano tenía un sobre grande. Lo abrió, sacó varias hojas escritas a máquina, y empezó a leer.

La Academia de Platón

¡Que bien lo pasamos juntos, Sofía! En Atenas, quiero decir. De esa forma, al menos, me he presentado. Como también te presenté a Platón, podemos ir directamente al grano. Platón(427-347 a. de C.) tenía 29 años cuando a Sócrates le obligaron a vaciar la copa de veneno. Era discípulo de Sócrates desde hacía mucho tiempo, y siguió el proceso contra éste muy de cerca. El hecho de que Atenas fuera capaz de condenar a muerte a su ciudadano más noble, no sólo le causó una hondísima impresión, sino que decidiría la dirección que tomaría toda su actividad filosófica. Para Platón, la muerte de Sócrates constituía una clara expresión del contraste que puede haber entre la situación fáctica de la sociedad y lo que es verdadero o ideal. La primera acción de Platón como filósofo fue publicar el discurso de defensa de Sócrates. En el discurso se refiere a lo que S6crates dijo al gran jurado. Te acordarás de que el propio Sócrates no escribió nada. Muchos de los filósofos presocráticos sí habían escrito, el problema es que la mayoría de esos escritos se ha perdido. En lo que se refiere a Platón, se cree que se han conservado todas sus obras principales. (Aparte del discurso de defensa de Sócrates, Platón escribió una colección entera de cartas, y treinta y cinco diálogos filosóficos.) El hecho de que estos escritos hayan sido conservados se debe, en gran parte, a que Platón fundó su propia escuela de filosofía fuera de Atenas. La escuela estaba situada en una arboleda que debía su nombre al héroe mitológico griego Academo. Por lo tanto, la escuela de filosofía de Platón adquirió el nombre de Academia. (Desde entonces se han fundado miles de «academias» por todo el mundo. Incluso hoy hablamos de los «académicos» y de «materias académicas».) En la Academia de Platón se enseñaba filosofía, matemáticas y gimnasia. Aunque «enseñar» no sea, quizás, la palabra adecuada, ya que también en la Academia de Platón la conversación viva era lo más importante. Por lo tanto, no es una casualidad que el diálogo llegara a ser la forma escrita de Platón.

Lo eternamente verdadero, lo eternamente hermoso y lo eternamente bueno

Al principio de este curso de filosofía te dije que, a menudo, resulta muy útil preguntarse a uno mismo cuál es el proyecto de un determinado filósofo. De modo que ahora pregunto: ¿qué era lo que a Platón le interesaba averiguar ante todo? Resumiendo mucho, podemos decir que a Platón le interesaba la relación entre lo eterno y lo inalterable, por un lado, y lo que fluye, por el otro. (¡Es decir, exactamente igual que a los presocráticos!) Luego dijimos que los sofistas y Sócrates abandonaron las cuestiones de la filosofía de la naturaleza, para interesarse más por el ser humano y la sociedad. Sí, eso es verdad, pero también los sofistas y Sócrates se interesaban, en cierto modo, por la relación entre lo eterno y lo permanente, por un lado, y lo que fluye, por el otro. Se interesaron por esta cuestión en lo que se refiere a la moral de los seres humanos, y a los ideales o virtudes de la sociedad. Muy resumidamente, se puede decir que los sofistas pensaban que la cuestión de lo que es bueno o malo, es algo que cambia de ciudad en ciudad, de generación en generación, es decir que la cuestión sobre lo bueno y lo malo es algo que «fluye». Sócrates no podía aceptar este punto de vista, y opinaba que había unas reglas totalmente básicas y eternas para lo que es bueno y lo que es malo. Mediante nuestra razón podemos, todos los seres humanos, llegar a conocer esas normas inmutables, pues precisamente la razón de los seres humanos es algo eterno e inmutable. ¿Me sigues, Sofía? Estamos llegando a Platón. A él le interesa lo que es eterno e inmutable en la naturaleza y lo que es eterno e inmutable en cuanto a la moral y la sociedad. De hecho, para Platón, estas son una misma cosa. Intenta captar una propia «realidad» eterna e inmutable. Y, a decir verdad, precisamente para eso tenemos a los filósofos. No están para elegir a la chica más guapa del año, ni los tomates más baratos del jueves (razón por la cual no son siempre tan famosos). Los filósofos suelen fruncir el ceño ante asuntos tan vanos y tan «de actualidad»· Intentan señalar lo que es eternamente «verdadero», eternamente «hermoso», y eternamente «bueno». Con esto tenemos, al menos, una vaga idea del proyecto filosófico de Platón. A partir de ahora, miraremos las cosas una por una. Intentaremos entender un razonamiento que dejó profundas huellas en toda la filosofía europea posterior.

El mundo de las ideas

Tanto Empédocles como Demócrito habían señalado que todos los fenómenos de la naturaleza fluyen, pero que sin embargo, tiene que haber “algo” que nunca cambie “las cuatro raíces de todas las cosas” o “los átomos”. Platón sigue este planteamiento, pero de una manera muy distinta. Platón opinaba que todo lo que podemos tocar y sentir en la naturaleza fluye. Es decir, según él, no existen unas pocas que no se disuelven. Absolutamente todo lo que pertenece al mundo de los sentidos está formado por una materia que se desgasta con el tiempo. Pero, a la vez, todo está hecho con un eterno e inmutable. ¿Lo entiendes? Ah, ¿no...? ¿Por qué todos los caballos son iguales, Sofía? A lo mejor piensas que no lo son en absoluto. Pero hay algo que todos los caballos tienen en común, algo que hace que nunca tengamos problemas para distinguir un caballo de cualquier otro animal. El caballo individual «fluye», claro está. Puede ser viejo, cojo, y, con el tiempo, se pondrá enfermo y morirá. Pero el «molde de caballo» es eterno e inmutable. Esto quiere decir que, para Platón, lo eterno y lo inmutable no es una «materia primaria» física. Lo que es eterno e inmutable son los modelos espirituales o abstractos, a cuya imagen todo está moldeado. Déjame precisar: los presocráticos habían dado una explicación, mas o menos razonable, de los cambios en la naturaleza, sin tener que presumir que algo «cambia» de verdad. En medio del ciclo de la naturaleza, hay algunas partes mínimas que son eternas e inmutables y que no se disuelven, pensaban ellos ¡Muy bien, Sofía! Digo muy bien, pero no podían explicar cómo estas «partes mínimas», que alguna vez habían sido las piezas para construir un caballo, de pronto pueden juntarse para formar un «caballo» completamente nuevo, unos tres o cuatrocientos años más tarde. O formar un elefante, por usar otro ejemplo, o un cocodrilo. Lo que quiere decir Platón es que los átomos de Demócrito nunca pueden llegar a convertirse en un «cocofante» o un «eledrilo». Precisamente, esto fue lo que puso en marcha su reflexión filosófica. Si ya estás entendiendo lo que quiero decir, puedes saltarte este apartado. Para estar seguro, voy a precisar: tienes una serie de piezas del lego y construyes con ellas un caballo. Luego lo deshaces y vuelves a meter las piezas en una caja. No puedes esperar que surja un caballo completamente nuevo con sólo sacudir la caja que contiene las piezas. ¡Cómo iban a poder las piezas arreglárselas por su cuenta para volver a convertirse en caballo! No, eres tú la que tienes que volver a construir el caballo, Sofía. Y lo logras gracias a una imagen que tienes en tu cabeza del aspecto del caballo. Es decir: el caballo de lego está moldeado según un modelo que queda inalterado de caballo en caballo. ¿Solucionaste lo de las cincuenta pastas idénticas? Supongamos que caes al mundo desde el espacio y que jamás has visto una pastelería. De repente, te topas con una de aspecto tentador, y ves, sobre un mostrador, cincuenta pastas idénticas. Supongoque te habrías roto la cabeza, preguntándote cómo era posible que fueran todas idénticas. Sin embargo puede ser que alguna de ellas careciera de algo que tuvieran las demás. Si eran figuras, puede que a una le faltara un brazo y a otra un trozo de cabeza, y que una tercera tuviera, a lo mejor, un bulto en la tripa. Tras pensarlo detenidamente, llegarías, no obstante, a la conclusión de que todas las pastas tenían un denominador común. Aunque ninguna fuera totalmente perfecta, se te ocurriría pensar que deben de tener un origen común. Te darías cuenta de que todas las pastas están hechas con el mismo molde. Y hay más Sofía, hay algo más: ahora tendrás un fuerte deseo de ver ese molde. Esto quiere decir que, para Platón, lo eterno y lo inmutable no es una «materia primaria» física. Lo que es eterno e inmutable son los modelos espirituales o abstractos, a cuya imagen todo está moldeado. Esto quiere decir que, para Platón, lo eterno y lo inmutable no es una «materia primaria» física. Lo que es eterno e inmutable son los modelos espirituales o abstractos, a cuya imagen todo está moldeado. Si lograste solucionar este problema por tu cuenta, entonces solucionaste un problema filosófico exactamente de la misma manera que Platón. Como la mayoría de los filósofos, él «aterrizó desde el espacio». (Se sentó en el último extremo de uno de los finos pelos de la piel del conejo.) Le extrañó cómo todos los fenómenos de la naturaleza podían ser tan iguales entre ellos, y llegó a la conclusión de que debía de haber un reducido número de moldes que se encuentran «detrás de» todo lo que vemos a nuestro alrededor. A estos moldes Platón los llamó Ideas. A estos moldes Platón los llamó Ideas. Detrás de todos los caballos, cerdos y seres humanos, se encuentra la «idea de caballo», la «idea de cerdo» y la «idea de ser humano». (De la misma manera que el pastelero antes mencionado puede tener pastas con forma de hombres, de cerdos y de caballos; pues un buen pastelero tendrá más de un molde. No obstante, basta con un solo molde para cada clase de pastas.) Conclusión: Platón pensaba que tenía que haber una realidad detrás «del mundo de los sentidos», y a esta realidad la llamó el mundo de las Ideas. Aquí se encuentran las eternas e inmutables «imágenes modelo», detrás de los distintos fenómenos con los que nos topamos en la naturaleza. A este espectacular concepto lo llamamos la teoría de las Ideas de Platón.

El conocimiento seguro

Hasta aquí me habrás seguido, querida Sofía. Pero a lo mejor te preguntas si Platón pensaba así de verdad. ¿Pensaba verdaderamente que tales moldes existen en una realidad completamente diferente? No lo opinó tan literalmente durante toda su vida, pero, al menos en algunos de sus diálogos hay que entenderlo así. Intentaremos seguir su argumentación. Como ya he dicho, el filósofo intenta captar algo que sea eterno e inmutable. No resultaría muy útil escribir una tesis filosófica sobre, digamos, la existencia de una determinada pompa de jabón. En primer lugar, no habría tiempo para estudiarla bien antes de que desapareciera de pronto, y, en segundo lugar, seria difícil vender una tesis filosófica sobre algo que nadie ha visto, y que, además, sólo ha existido durante cinco segundos. Platón pensaba que todo lo que vemos a nuestro alrededor en la naturaleza, es decir, todo lo que podemos sentir y tocar, puede compararse con una pompa de jabón. Porque nada de lo que existe en el mundo de los sentidos permanece. Evidentemente, sabes que todos los seres humanos y todos los animales se disuelven y mueren, antes o después. Pero incluso un bloque de mármol se altera y se desintegra lentamente. (¡La Acrópolis está en ruinas, Sofía! Escandaloso, digo yo, pero ésa es la realidad.) Lo que dice Platón es que no podemos saber nada con seguridad sobre algo que cambia constantemente. Sobre lo que pertenece al mundo de los sentidos, es decir, lo que podemos sentir y tocar, sólo podemos tener ideas o hipótesis poco seguras. Sólo podemos tener conocimientos seguros de aquello que vemos con la razón. De acuerdo, Sofía, me explicaré mejor. Una sola pasta con figura de hombre puede resultar tan imperfecta, después de todos los procesos de elaboración, que resulte difícil ver lo que pretende ser. Pero después de haber visto veinte o treinta pastas de ese tipo, que pueden ser más o menos perfectas, sabré con mucha certeza como es el molde, incluso aunque nunca lo haya visto. Ni siquiera es seguro que conviniera ver el propio molde con los ojos, pues no podemos fiarnos siempre de nuestros sentidos. La propia facultad visual puede variar de una persona a otra. Sin embargo, podemos fiarnos de lo que nos dice la razón, porque la razón es la misma para todas las personas.

Si te encuentras en un aula del colegio en compañía de otros treinta alumnos, y el profesor pregunta cuál es el color más bonito del arco iris, seguramente obtendrá muchas respuestas diferentes. Pero si os pregunta cuánto es 8 por 3, entonces la clase entera debe llegar al mismo resultado, pues, en este caso, se trata de un juicio emitido por la razón, y, de alguna manera, la razón es lo contrario de las opiniones y los pareceres. Podríamos decir que la razón es eterna y universal precisamente porque sólo se pronuncia sobre asuntos eternos y universales. A Platón le interesaban mucho las matemáticas, porque las relaciones matemáticas jamás cambian. Por lo tanto, es algo sobre lo que tenemos que tener conocimientos ciertos. Veamos un ejemplo: imagínate que te encuentras en la naturaleza con una piña completamente redonda. A lo mejor dices que te «parece» redonda, mientras que tu amiga Jorunn dice que está un poco aplastada por un extremo. (¡Y empezáis a pelearos!) Pero no podéis tener conocimientos seguros sobre algo que veis con los ojos. Por otra parte, podéis estar totalmente seguras de que la suma angular de un círculo es 360º. En este caso, os pronunciáis sobre un círculo ideal, que a lo mejor no se encuentra en la naturaleza, pero que, en cambio, es fácil de visualizar en la cabeza. (Estáis diciendo algo sobre el molde de las pastas, y no sobre una pasta cualquiera de la mesa de la cocina.) Hagamos un breve resumen: sólo podemos tener ideas vagas sobre lo que sentimos, pero sí podemos conseguir conocimientos ciertos sobre aquello que reconocemos con la razón. La suma de los ángulos de un triángulo es 180º siempre. De la misma manera, la “idea” de caballo tendrá cuatro patas, aunque todos los caballos del mundo de los sentidos se volviesen cojos.

Un alma inmortal

Acabamos de ver que Platón pensaba que la realidad está dividida en dos. Una parte esel mundo de los sentidos , sobre el que sólo podemos conseguir conocimientos imperfectos utilizando nuestros cinco sentidos (aproximados e imperfectos). De todo lo que hay en el mundo de los sentidos, podemos decir que «todo fluye» y que nada permanece. No hay nada que sea en el mundo de los sentidos, solamente se trata de un montón de cosas que surgen y perecen. La otra parte esel mundo de las Ideas , sobre el cual podemos conseguir conocimientos ciertos, mediante la utilización de la razón. Por consiguiente, este mundo de las Ideas no puede reconocerse mediante los sentidos. Es el Mundo de lo que “es”. Por otra parte, las Ideas son eternas e inmutables. Según Platón, el ser humano también esta dividido en dos partes. Tenemos un cuerpo que «fluye», y que, por lo tanto, está indisolublemente ligado al mundo de los sentidos, y acaba de la misma manera que todas las demás cosas pertenecientes al mundo de los sentidos (como por ejemplo una pompa de jabón). Todos nuestros sentidos están ligados a nuestro cuerpo y son, por tanto, de poco fiar. Pero también tenemos un alma inmortal, la morada de la razón. Precisamente porque el alma no es material puede ver el mundo de las Ideas. Las Ideas son eternas e inmutables. Ya he dicho casi todo. Pero hay algo más, Sofía. ¡Te digo que HAY ALGO MÁS! Platón pensaba, además, que el alma ya existía antes de meterse en un cuerpo. Érase una vez cuando el alma se encontraba en el mundo de las Ideas. (Estaba en la parte de arriba del armario, junto con todos los moldes para las pastas.) Pero en el momento en que el alma se despierta dentro de un cuerpo humano, se ha olvidado ya de las Ideas perfectas. Entonces, algo comienza a suceder, se inicia un proceso maravilloso. Conforme el ser humano va sintiendo las formas en la naturaleza, va teniendo un vago recuerdo en su alma. El ser humano ve un caballo, un caballo imperfecto, pero eso es suficiente para despertar en el alma un vago recuerdo del «caballo» perfecto que el alma vio en el mundo de las Ideas. Con esto, se despierta también una añoranza de regresar a la verdadera morada del alma. A esa añoranza Platón la llama eros, que significa «amor». Es decir, el alma siente una «añoranza amorosa» por su verdadero origen. A partir de ahora, se vive el cuerpo y todo lo sensible como algo imperfecto e insignificante. Sobre las alas del amor volará el alma «a casa», al mundo de las Ideas, donde será librada de la «cárcel del cuerpo». Me apresuro a recalcar que lo que Platón describe aquí es un ciclo humano ideal, pues no todos los seres humanos dan rienda suelta al alma y permiten que inicie el viaje de retorno al mundo de las Ideas. La mayoría de las personas se aferra a los “reflejos” de las Ideas en el mundo de los sentidos. Ven un caballo y otro caballo, pero no ven aquello de lo que todos los caballos son solamente malas copias. (Entran corriendo en la cocina y se lanzan sobre todas las pastas, sin preguntarse siquiera de dónde proceden esas pastas.) Lo que describe Platón es el «camino de los filósofos». Su filosofía puede entenderse como una descripción de la actividad filosófica. Cuando ves una sombra, Sofía, también tú pensarás que tiene que haber algo que la origina. Ves la sombra de un animal. Quizás sea un caballo, piensas, sin estar del todo segura. Luego te giras y ves el verdadero caballo, que es infinitamente más hermoso y su silueta mucho más nítida que la inestable “sombra del caballo”. PLATÓN OPINABA QUE, DE LA MISMA MANERA, TODOS LOS FENÓMENOS DE LA NATURALEZA SON SOLAMENTE SOMBRAS DE LOS MOLDES O IDEAS ETERNAS. No obstante, la gran mayoría de los seres humanos está satisfecha con su vida entre las sombras. No piensan en que tiene que haber algo que origina las sombras. Creen que las sombras son todo, no viven las sombras como sombras. Con ello, también se olvidan de la inmortalidad de su propia alma.

El camino que sube de la oscuridad de la caverna

Platón cuenta una parábola que ilustra precisamente lo que acabamos de describir. La solemos llamar el mito de la caverna La contaré con mis propias palabras. Imagínate a unas personas que habitan una caverna subterránea. Están sentadas de espaldas a la entrada, atadas de pies y manos, de modo que sólo pueden mirar hacia la pared de la caverna. Detrás de ellas, hay un muro alto, y por detrás del muro caminan unos seres que se asemejan a las personas. Levantan diversas figuras por encima del borde del muro. Detrás de estas figuras, arde una hoguera, por lo que se dibujan sombras flameantes contra la pared de la caverna. Lo único que pueden ver esos moradores de la caverna es, por tanto, ese «teatro de sombras». Han estado sentados en la misma postura desde que nacieron, y creen por ello, que las sombras son lo único que existe. Imagínate ahora que uno de los habitantes de la caverna empieza a preguntarse de dónde vienen todas esas sombras de la pared dc la caverna y, al final, consigue soltarse. ¿Qué crees que sucede cuando se vuelve hacia las figuras que son sostenidas por detrás del muro? Evidentemente, lo primero que ocurrirá es que la fuerte luz le cegará. También le cegarán las figuras nítidas, ya que, hasta ese momento, sólo había visto las sombras de las mismas. Si consiguiera atravesar el muro y el fuego, y salir a la naturaleza, fuera de la caverna, la luz le cegaría aún más. Pero después de haberse restregado los ojos, se habría dado cuenta de la belleza de todo. Por primera vez, vería colores y siluetas nítidas. Vería verdaderos animales y flores, de los que las figuras de la caverna sólo eran malas copias. Pero, también entonces se preguntaría a sí mismo de dónde vienen todos los animales y las flores. Entonces vería el sol en el cielo, y comprendería que es el sol el que da vida a todas las flores y animales de la naturaleza, de la misma manera que podía ver las sombras en la caverna gracias a la hoguera. Ahora, el feliz morador de la caverna podría haberse ido corriendo a la naturaleza, celebrando su libertad recién conquistada. Pero se acuerda de los que quedan abajo en la caverna. Por eso vuelve a bajar. De nuevo abajo, intenta convencer a los demás moradores de la caverna de que las imágenes de la pared son sólo copias centelleantes de las cosas reales. Pero nadie le cree. Señalan a la pared de la caverna diciendo que lo que allí ven es todo lo que hay. Al final lo matan. Lo que Platón describe en el mito de la caverna es el camino que recorre el filósofo desde los conceptos vagos hasta las verdaderas ideas que se encuentran tras los fenómenos de la naturaleza. Seguramente también piensa en Sócrates, a quien mataron los «moradores de la caverna» porque hurgaba en sus ideas habituales, queriendo enseñarles el camino hacia la verdadera sabiduría. De ese modo, el mito de la caverna se convierte en una imagen del valor y de la responsabilidad pedagógica del filósofo. Lo que quiere señalar Platón es que la relación entre la oscuridad de la caverna y la naturaleza del exterior corresponde a la relación entre los moldes de la naturaleza y el mundo de las Ideas. No quiere decir que la naturaleza sea triste y oscura, sino que es triste y oscura comparada con la claridad de las Ideas. Una foto de una muchacha hermosa no tiene por qué resultar oscura y triste, más bien al contrario, pero sigue siendo sólo una imagen.

El Estado filosófico

El mito de la caverna de Platón lo encontramos en el diálogo La República, en el que Platón nos proporciona una imagen del «Estado ideal». Es decir, un Estado modelo imaginario, o, lo que se suele llamar, un Estado «utópico». Brevemente, podemos decir que Platón piensa que el Estado debe ser gobernado por los filósofos. Al explicar el por qué, toma como punto de partida la composición del ser humano. Según Platón, el cuerpo humano está dividido en tres partes: cabeza, pecho y vientre. A cada una de estas partes le corresponde una habilidad del alma. A la cabeza pertenece la razón, al pecho la voluntad, y al vientre, el deseo. Pertenece, además, a cada una de las tres habilidades del alma un ideal o una «virtud». La razón debe aspirar a la sabiduría, la voluntad debe mostrar valor, y al deseo hay que frenarlo para que el ser humano muestre moderación. Cuando las tres partes del ser humano funcionan a la vez como un conjunto completo, obtenemos un ser humano armonioso u honrado. En la escuela, lo primero que tiene que aprender el niño es a frenar el deseo, luego hay que desarrollar el valor, y finalmente, la razón obtendrá sabiduría. Platón se imagina un Estado construido exactamente de la misma manera que un ser humano. Igual que el cuerpo tiene cabeza, pecho y vientre, el Estado tiene gobernantes, soldados y productores (granjeros, por ejemplo). Es evidente que Platón emplea la ciencia médica griega como ideal. De la misma manera que una persona sana y armoniosa muestra equilibrio y moderación, un Estado «justo» se caracteriza por que cada uno conoce su lugar en el conjunto. Como el resto de la filosofía de Platón, también su filosofía del Estado se caracteriza por su racionalismo. Es decisivo para crear un buen Estado que sea gobernado por la razón. De la misma manera que la cabeza dirige el cuerpo, tiene que haber filósofos que dirijan la sociedad. Intentemos una sencilla exposición de la relación entre las tres partes del ser humano y del Estado: Cuerpo Alma Virtud Estado Cabeza razón sabiduría gobernantes pecho voluntad valor Soldados vientre deseo Moderación Productores El Estado ideal de Platón puede recordar al antiguo sistema hindú de las castas, en el que cada uno tiene su función determinada para el bien del conjunto. Desde los tiempos de Platón, y desde más antiguo aún, el sistema hindú de castas ha tenido la misma división en tres: la clase dominante (o la clase de los sacerdotes), la casta de los guerreros y la de los productores. Hoy en día, es probable que llamáramos al Estado de Platón Estado Totalitario. Pero merece la pena señalar que él opinaba que las mujeres podían ser gobernantes del Estado, igual que los hombres, precisamente porque los gobernantes gobernarían el Estado en virtud de su razón. El pensaba que las mujeres tienen exactamente la misma capacidad para razonar que los hombres, si reciben la misma enseñanza y son liberadas de cuidar a los niños y de las tareas domésticas. Platón quería suprimir la familia y la propiedad privada para los gobernantes y soldados del Estado. Y la educación de los niños era algo tan importante que no podía ser confiada a cualquiera. Tendría que ser responsabilidad del Estado educar a los niños. (Fue el primer filósofo que habló en favor de un sistema público de guarde- rías y colegios.) Tras haber vivido unas grandes desilusiones políticas, Platón escribió el diálogo Las leyes, en el que describe «el Estado legal» como el segundo mejor Estado. Ahora se muestra partidario de la propiedad privada y las ataduras familiares. De esa manera, se reduce la libertad de la mujer. Pero dice que un Estado que no educa ni entrena a sus mujeres es como un ser humano que sólo hace ejercicio con el brazo derecho. Por regla general, podemos decir que Platón tenía una visión positiva de las mujeres, al menos si tenemos en cuenta la época en la que vivió. En el diálogo El banquete, es una mujer, Diótima, la que proporciona conocimientos filosóficos. Ése fue Platón, Sofía. Durante más de dos mil años, la gente ha discutido y criticado su extraña teoría de las Ideas. El primero fue su propio alumno en la Academia. Su nombre era Aristóteles, el tercer gran filósofo de Atenas. ¡No digo nada más!

EXTRAIDO DE "EL MUNDO DE SOFÍA" DE JOSTEIN GAADER